亦“蛮”亦“侉”合肥人 /裴章传

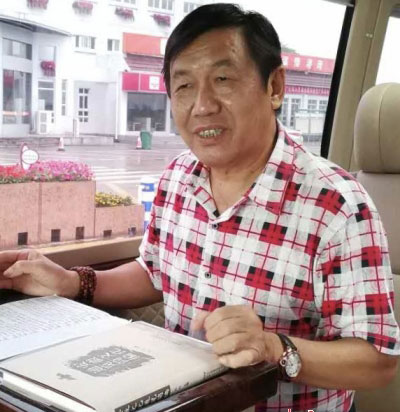

合肥民间习惯把北方人称作老侉,把南方人叫做蛮子。那么,合肥人的性格特点是什么呢?安徽省文史馆馆员、安徽省旅游文学艺术协会主席、著名作家裴章传先生从地域文化方面进行了论述。

最合肥(以下简称最):裴老师,作为一个本土文化研究者,请你给我们聊一聊合肥人。

裴章传(以下简称裴):研究一个地方人的性格特点,可以从地域文化入手。那么,什么是地域文化呢?

地域文化是指特定区域的人民在特定历史阶段所创造的具有鲜明特性的文化积累的存在形态。这种文化是这一区域的区位优势、物质财富和精神财富的总和,是从古至今的一切文化遗产的累积,并且至今仍然在影响着人们生活的客观存在。

今天我们讲合肥地域文化,就是想专门探讨一下合肥作为一个地处南北交融的且具有丰厚文化积淀的城市,在滋养这一方水土的文化积淀方面,到底有哪些至今仍散发着光芒的文化现象?有哪些可供传承的文化遗存?有哪些值得我们发扬光大的文化精神?

最:有幸听过你的讲座,并在你的作品里看到过,你曾说合肥是一个地域文化非常优渥的地方。

裴:曹操有诗云“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”他们父子在合肥留下了许多关于“文”的故事。一个尚武之人能把“文”做得有声有色,这正是合肥人传承至今的特色。

三国时,合肥是曹操的地盘,在合肥一带血雨腥风的征战中,曹操还能这般“书生意气”,这就是历代合肥人的浪漫神奇之处。后来的李鸿章、刘铭传、段祺瑞等“合肥佬”也都是“万马奔腾战犹酣,奔笔疾书好诗文”。

最:合肥好像三国遗址特别多,老城内有教弩台、筝笛浦、逍遥津,周边有斛兵塘、八斗镇、造甲乡等。三国文化也是影响了合肥人的性格特点之一吧!

裴:曹操是亳州人,却成事于合肥。那是个需要英雄也能够缔造英雄的时代。合肥滋养了曹操也成就了曹操,使之走向成功。曹操一生都主张“外定武功,内兴文学”。他选才用才看重两条,一是武艺高强,二是辞彩魅力。后来的事实证明,曹操的选才用才标准是对的,所以他才得以成就霸业。

让我们来看看曹丕和曹植兄弟权位之争的那个文学经典吧。其中更是文中有武,武中有文。大有“要文斗不要武斗”的古代君子风范。已成为魏文帝的哥哥曹丕命胞弟曹植在七步之内作诗一首。如作不出来就要行大法,要他的人命。曹植抬步吟道:“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急。”曹丕听完这首七步诗,良心发现,一时羞愧难当。就这样,一场决定生死的权力之争被“诗化”了。之后曹植在哥哥和侄儿两代皇权的威严下,以文养生,过完了一生。

这个流传至今的化干戈为玉帛的故事,也代表了合肥人的机敏与豁达吧。

最:你是著名的作家,我们注意到,你似乎很看重文学作品对一个地方人性格特点的潜移默化。

裴:桐城算得上是合肥的近邻。或者说是“合肥的后花园”,如今已是合肥经济圈的成员。

清代中叶,桐城派作为中国文学的流派,统治中国文坛200多年。桐城派始创于方苞,中经刘大櫆,盛于姚鼐。桐城派在这200余年间,不鸣则已,一鸣惊人。让崭新的文学之光照亮了合肥,也照亮了华夏文明。

不可忽略的还有对于女性文明的深沉反思。创作于合肥庐江的《孔雀东南飞》,是一部民间流传下来的叙事长诗。全诗共353句,1765个字,是公认的中国叙事长诗之圣。我们不仅要关注这首诗的艺术价值 ,更要研究这首诗的主题与思想价值,在“女子无才便是德”的那个时代,这首诗倡导的是“女子有才也是德”。你看:“十三能织素,十四学裁衣,十五弹空篌,十六诵诗书……”

正是因为这首诗具有积极意义的鲜明思想,引发了社会对于女性人格尊重的反思,合肥人开了华夏女性文明重建的先河。这算得上是合肥对女性的同情与尊重吧。所以,近现代文明中,合肥的才女不断涌现。淮军将领张树声是肥西人士,他的第四代孙女张元和、张允和、张兆和和张充和四姐妹才貌双全,德艺双馨,堪与“宋氏三姐妹”齐名,成为20世纪德艺双馨、光耀百年的四颗星星。根据媒体报道:“最后的才女”张充和旅居美国六十六年,一生不改合肥腔。就连二十世纪中国文坛孤星张爱玲是李鸿章的曾外孙女,也算是合肥文明滋养的血脉。这种滋养至今,带动了一批合肥女作家蜚声文坛,凭借诗文的清雅和华彩,在中国文坛冉冉升起。

最:常听老辈合肥人说,“穷不能丢书,富不能丢猪”,这也算是合肥人的地域情怀吧?

裴:读书,爱书,是合肥人的文化情结,也是合肥地域文化的显著特色。

有人发现一块古代石碑,上面刻着这么一句话:“有书声,有线声,有孩儿声,才是人家。”历史学家们研究合肥,发现古代和近代合肥有两点很突出:一是比较富足,生存条件和生活水平好于周边地区。六家畈、三河镇等一大批古建筑群的出现就是证明。如果老百姓很贫穷,不可能出现那么多质地优良的建筑群。

二是耕读之家多,私塾点多。许多人家一边种地一边让孩子们读书。李鸿章就是出生在肥东磨店这样的耕读之家。他父亲李文安,母亲李氏,兄弟姐妹8人。李鸿章排行老二,他6岁就进入棣华书屋上学。后来又拜堂伯李仿仙和合肥名士徐子苓为师,打下了扎实的文化功底。他1840年考中秀才,1847年中进士,从此一路官运亨通。曾国藩是对他帮助和影响最大的人。考中进士前,他曾在曾门苦读数载。后来一步步走向辉煌,成为肩扛半壁江山的大清重臣。

“学而优则仕”是中国文化传统的典型体现。读书才能当官,所以,民间说“宁愿到考场放个屁,也要为祖宗争口气”。

合肥人尤其信奉“万般皆下品,唯有读书高”,李鸿章父子当年是这样,李鸿章手下众多淮军将领也是这样。刘铭传在乡赋闲许多年,晚年学文化,学书法,学习诗歌,并且创作了不少诗歌作品传于后世。他最下功夫的一件事,就是修建小岛,每天早上用小船把后生们送到岛上读书,天黑后才接回来,以防干扰。从这些可以看出,崇文成了一位武将毕生的最高追求。远比他出任首任台抚来得精彩。

合肥还出了一个传奇人物叫王亚樵,他虽为武行,暗杀大王,却“文”情深入人心。不仅自己读书写诗,还在上海滩办学校,解决安徽难民子女入学问题。《李鸿章》、《刘铭传》、《王亚樵》这三本长篇小说都是我写的,我对他们的崇文精神十分敬仰。他们都走出了合肥,成名发达之后,都拿许多钱回来办学堂,捐修文化名胜,做了很多与“文”相关的好事。

合肥人的崇文精神和读书人气质决定了他们一生的洞察力、判断力和抉择的处事能力。不管遇到大事小事,他们总是比别人有远见,技高一筹。他们都曾多次遇到逆境,但都很快力挽狂澜,迅速崛起。合肥的地域文化营养造就了一大批文化名人:包拯、周瑜、杨行密、李鸿章、刘铭传、丁汝昌、张治中、李克农、冯玉祥、段祺瑞等。深厚的合肥文化底蕴,使古今合肥“江山代有才人出”,而且年年岁岁各不同,在这个“不同”的背后,有一点是他们共有的,这就是合肥人的崇文情怀。

最:有人开玩笑说我们合肥人不南不北,性格中既有北方人的耿直,又有南方人的细腻。

裴:在中国地理上划分,秦岭至淮河是一条分割线,在南可称为南方,在北就是中国北方。我们说安徽地处中部,地理根据就是指这条线正好从安徽穿过。

横贯安徽的长江、淮河两大水系,把安徽一分为三:皖南是山水相依,青山碧水。由于这一地区山峰连绵,不适合大规模战争,所以很少受到战火侵害。但是交通、经济等多方面原因,相对比较封闭。山道弯弯,来往不便。只能自给自足。

安徽北部是一片平原。大多数地区是一马平川。它自古以来就是兵家必争之地,连年战乱,殃及民众。这儿缺水少雨,旱灾比较严重,造成民众不停地迁徙,偏向中原和北方民风习俗。所以,皖北人普遍性格直爽,容易冲动。

而合肥正好处于淮河与长江之间,是典型的分水岭地带。所谓分水岭,也就是秦岭和大别山向东延伸的部分,把长江、淮河两大水系分开了,向南流归长江,向北流入淮河。合肥处于江淮之间,具有安徽南方与北方的所有地域特点。

它的南部有山有水,北部是丘陵和平原。作为南北交会的区域,回避了南北地理气候的劣势,却融汇了南北地理气候的优势。比如无霜期长如南方,适合作物生长;空气干湿适度如北方,适合人居安逸;没有重涝宜于安居乐业;不会重旱又衣食无忧。因而,改革开放以来,引来南北东西诸省的有识之士定居,又让合肥的文化得到一次新鲜的滋养。

就南蛮北侉之分,巢湖和肥东、庐江部分地区蛮得厉害,而长丰县的北部多个乡镇,侉得也十分明显。合肥这种亦蛮亦侉的现象是其他地市少见的。合肥亦蛮亦侉。蛮与侉都是一种文化,认真研究很有意思。

最:他们之间生活习性差异大吗?

裴:合肥北边的人喜欢叫肥东一带的人为“小南蛮子”。在前面加个“小”,多多少少反映出了北侉子们对南蛮子的轻视。

南边人叫北边人“老侉子”,说他们大嗓门,不讲卫生。北方人讲南方人一天到晚米饭来,米饭去,吃的人瘦肌黄,没有骨劲。南边人说北侉子馒头当枕头,养个懒身子,睡吃睡喝不勤快。北侉子们骂南蛮子心眼深,心里有话不直说,绕来绕去,吞吞吐吐,为人不实在。南方人看不上北方人,宁愿往南走10里,不愿向北走一步。他们说北方人穷大方,不会过日子,只会埋头在家生孩子。

就北侉子们的粗鲁、野性来看,表现在喝酒上也十分明显。北方是头顶锅盖卖,也要争个脸面。他们大碗喝酒,大块吃肉,烧菜一盆一盆上,南方人看了就害怕,不敢坐一桌。

我注意过红烧肉,在合肥北边的人家,端上桌的红烧肉块子切得大,碗也装得满些。而在南边一些地方,红烧肉切得像大肉丁一样,小盘子小碗地端上桌子,好像不是给客人们吃的,是端来做做样子的。

我还留心过盖房子用的砖瓦,在北方普遍做得大,而在南边广大地区,砖和瓦做得小得多。如同南边人的个条一样,他们喜欢小巧玲珑,喜欢精细美观。这也是差异。

最:那形成这些差异的原因是什么呢?

裴:首先从地域位置划分来看,合肥北边水家湖一带的人,与皖北文化更为接近,可以说能融为一体。而皖北人与山东、河南十分接近,其性格上的直爽、豪迈、粗犷,一眼就能看透。衣食与风俗也是一脉相承。同时,他们好客、热情、大方的性格,与山东、河南人几乎一模一样。最明显的是语言,语速较慢,语音浑厚,吐字咬音都很清晰,什么地方的人都能听得懂。北方人的语言与普通话更为接近,所以适合传播。

与此相反,合肥南边人说话就不太好懂了,其“蛮”味十足,酷似无为、芜湖以及皖南一带。而皖南人的语言与湖南、湖北一带相似。这是因为皖南山区在古代主要是夷族和越族,一直属于楚越文化区。皖南山区与楚越文化有同根关系。这一地区的民众精明能干,细致聪明,在语言上乖巧婉转,如行云流水,就如同他们的山道弯弯。不仅如此,南蛮子的说话语速快,语音含蓄,快说时像放鞭炮似的。这在北方人听起来,如坠云里雾里,误认为他们是在讲外语。

这里还有一个原因是,因为特定的历史移民的效应加重了皖南特色的形成。皖南一带因为崇峦叠嶂、山多田少,晚清之前原本人烟稀少。晚清时期,清政府派遣曾国藩、曾国荃率领湘军镇压太平天国武装,几十万经过训练的精兵强将来到安庆、徽州、三河、合肥等地作战。这些湘军将士,除了战死沙场的部分,其余的伤兵、溃兵、散兵等一部分都留在了上述地区。

这种规模颇大的移民,让皖南地区更进一步融合了湘楚文明的特色,生生地把吴语的皖南变成了湘音的皖南,饮食、建筑、风俗等,有不少地方都融入了湘楚文明的“客家文明”的特色。

之后,更有徽商的出现,融汇了以新安江水系为特色的苏杭、淮扬、南京、上海、宁波的江浙沪文明。所以,安徽北部的“侉”应该是古老的原生态文明的承袭,而皖南的“蛮”则应是皖湘江浙沪多元文明融合后生成的新生代文明的呈现。

最:那么,合肥城区本土人属于蛮还是侉?

裴:合肥地区不可阻挡地融入了南蛮北侉两种文明,形成合肥城本土特色。将合肥城本土的人,划到哪一边都很难。他们既有北方人的率真、粗犷、果敢,又有南方人的机敏、精明、灵秀。因此合肥人具有南蛮北侉的综合性特性。

结束语:地域文化从来不是孤立存在的。它是互相联系不断发展变化的。各种文化差异应该互相交流、渗透、借鉴,实现最大可能的相互融合,共同发展。